Zwischenmenschliches Verhalten ist von Vertrauen bestimmt. Das ist zunächst eine positive Aussage über die zwischenmenschliche Kooperationsbereitschaft. Es ist aber auch eine Aussage über ein nicht zu beseitigendes Risiko. Vertrauen ist möglich, aber Vertrauen ist auch notwendig. Alltägliches Verhalten kann nicht ohne Vertrauen auskommen. Risiken treten nicht nur im Ausnahmefall auf.

Vertrauen im Alltag

Die Bedeutung des Vertrauens für die Gesellschaft wird deutlich, wenn alle Lebensbereiche einmal daraufhin befragt werden, was geschähe, wenn Misstrauen statt Vertrauen herrschen würde. Ich hole das Auto aus der Werkstatt ab, die Reifen wurden gewechselt. Vertraue ich, dass die Radmuttern fest angezogen sind? Ich gehe zu einer medizinischen Vorsorgeuntersuchung. Vertraue ich, dass die Untersuchung wirklich sorgsam durchgeführt wird? In der Bäckerei kaufe ich ein Brot und bekomme Wechselgeld zurück. Vertraue ich darauf, dass das stimmt oder zähle ich nach? Ich bringe ein für mich persönlich sehr wichtiges Paket zur Post. Vertraue ich darauf, dass es auch ankommt? Am Morgen steige ich in einen Bus, um zur Arbeit zu fahren. Vertraue ich darauf, dass der Busfahrer nicht übernächtigt oder gar alkoholisiert ist? Ich nutze eine digitale App, die mir das Leben erleichtert. Vertraue ich darauf, dass meine Daten nicht missbraucht werden? Diese Liste kleinerer oder größerer Vertrauensakte im Alltag ließe sich erkennbar beliebig fortsetzen.

Risiken in unserem Leben

Das Ergebnis ist deutlich: Ohne Vertrauen würden wir kaum unser Leben gestalten können. Das gilt im Übrigen auch für eigenes Handeln. Wir brauchen Selbstvertrauen, so dass wir beherzt handeln können. Darüber hinaus gilt: Zwischenmenschliches Verhalten geht immer mit einem Risiko einher. Es gibt leichtfertiges Verhalten von Menschen, es gibt böswilliges Verhalten von Menschen. Das Risiko ließe sich nur dann ausschließen, wenn andere Menschen keinen Einfluss auf mein Leben haben. Doch das ist in einer menschlichen Gesellschaft unmöglich. Das gilt für alle Gesellschaften, besonders aber für moderne Gesellschaften. Der Soziologe Ulrich Beck hat dafür auch den Begriff der Risikogesellschaft geprägt.

Umgang mit Risiken

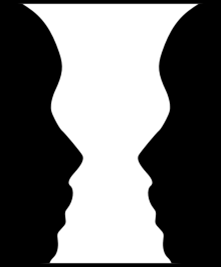

Wie gehen wir mit den unvermeidlichen Risiken um? Vertrauen und Misstrauen schließen sich gegenseitig nicht aus. In allen, oben genannten Beispielen kann es sein, dass man dem anderen Menschen vertraut und doch genauer hinsieht. Wer einem anderen Menschen vertraut, kann immer auch zu einem bestimmten Grad noch misstrauisch sein. Auch sich selbst gegenüber kann bei allem Selbstvertrauen auch ein Rest Zweifel und Misstrauen existieren. Es kommt oft auf die Einschätzung des Risikos an, in welchem Verhältnis Vertrauen und Misstrauen zueinanderstehen.

Mischverhältnisse von Vertrauen und Misstrauen

So ist der Alltag von Mischungen von Vertrauen und Misstrauen bestimmt. Das Wechselgeld in der Bäckerei wird nicht nachgezählt, aber doch kurz im Augenwinkel abgeschätzt. Bei der digitalen App lesen wir aufmerksam die kritische Presse, ob etwas Negatives über sie zu lesen ist. Bei Risiken, die die eigene Gesundheit betreffen, sind wir besonders vorsichtig. Bei dem nächsten Stopp an einer Tankstelle, überprüfen wir die Radmuttern. Bei einer Arztdiagnose holen wir noch eine zweite Meinung ein.

Vertrauen ist auch bei Risikobewusstsein notwendig

Dennoch gilt: Es geht nicht ohne Vertrauen, reines Misstrauen wäre das Ende der zwischenmenschlichen Interaktionen, wir würden handlungsunfähig und damit umso mehr die Integrität unseres Lebens gefährden. Es ist nicht möglich, Risiken allein durch Misstrauen zu begegnen.

Ist es vielleicht gerade ein Alarmzeichen unserer Zeit, dass wir uns in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit so sehr darum bemühen, Risiken auszuschließen? Die Zahl von Warnmeldungen nimmt in den letzten Jahren deutlich zu. Hier zeigt sich vielleicht eine Folge der Diagnose von Ulrich Beck.